【四柱推命】開運への道しるべ2ー用神(ようじん)とは?:「扶抑(ふよく)用神」の「扶ー水生木」について

四柱推命に於いて、自分の命式の長所、短所、又、開運時期、注意すべき時期を求めるに当たり、「用神(ようじん)」への理解は欠かせないものです。それには、先ず「用神」となる五行から考え、その五行が、どの「干支」であるかを確認し、該当する通変星の象意を検討するべきだと思います。第2回目は、「扶抑(ふよく)用神ー扶ー水生木」です。

弁天様~~~、こんにちは。

僕です。ブライアンです。

友達に聞いたのですが、「用神」を採ると、いいことがいっぱいあるんですよね。

早く、教えて下さい。お願いしま~~~~す。

ほほほ、いつも元気な方ですね。

前回、登場したスーツ姿の女性が、あなたのお友達とは知りませんでした。

今日は、彼女は来られないのですか?

へへへ、・・・僕、フライングです。

彼女との約束の時間より早く来すぎました。

まぁ、・・・・

それでは、最初はゆっくり進めましょうね。

では、ブライアン。質問ですよ。

五行に属する干支の分類は言えますか?

It’s very easy !

No problem.

| 木気 | 火気 | 土気 | 金気 | 水気 |

| 甲(陽)、乙(陰) | 丙(陽)、丁(陰) | 戊(陽)、己(陰) | 庚(陽)、辛(陰) | 壬(陽)、癸(陰) |

| 木気 | 火気 | 土気 | 金気 | 水気 |

| 寅、卯 | 巳、午 | 丑、辰、未、戌 | 申、酉 | 亥、子 |

あ、ブライアン。もう来てたのね。

弁天様、遅れてすみません。

いいえ、遅れていませんよ。

あなたを待っている間、ブライアンに、五行別「干支」を確認してもらっただけですよ。

それでは、今から本題に入りますね。

前回同様、「扶抑(ふよく)用神」について考えて行きますが、今回は「扶」=助ける方についてです。

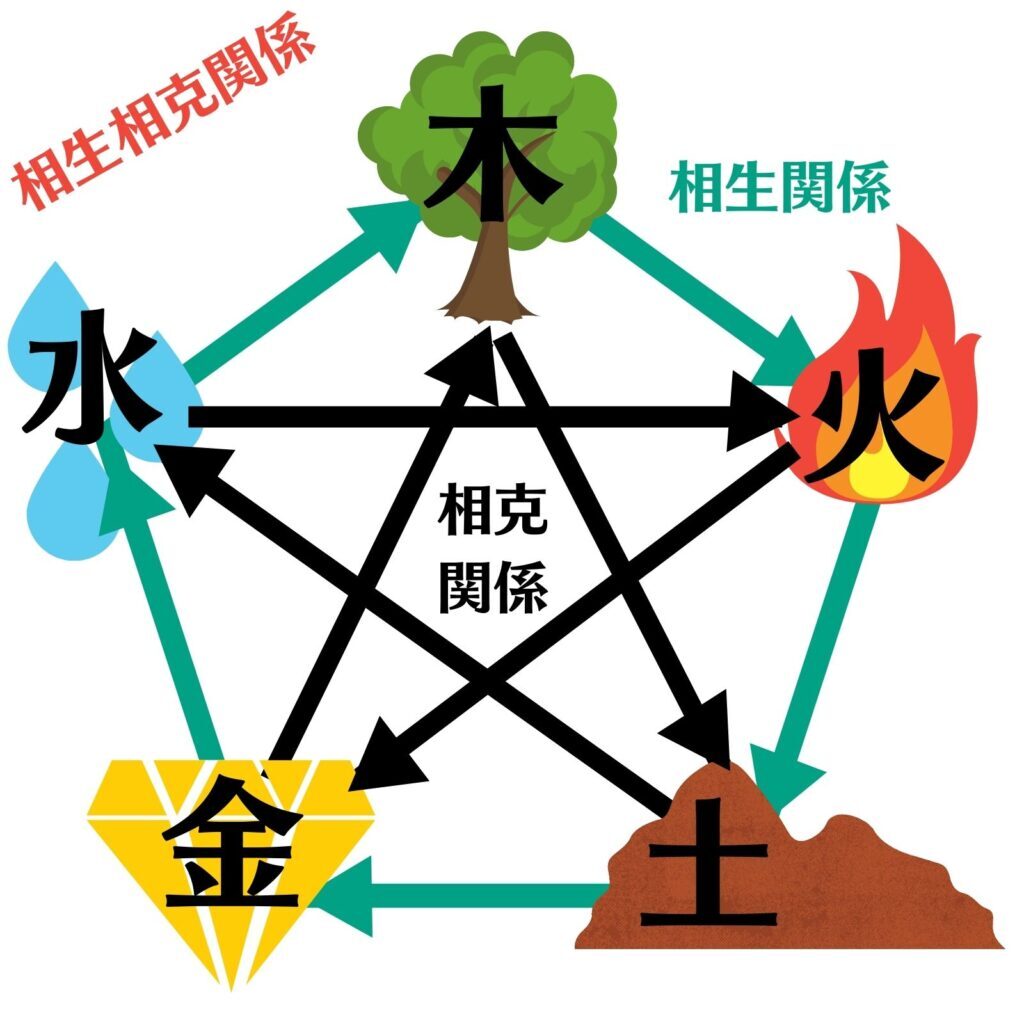

これは、簡潔に言うと、「相生」と言うことです。

五行間の相性の良さを使う方法ですね。

日主=自星=比劫星が、命式の全ての出発点になりますので、それを例にして考えて行きましょう。

例えば、日主が「木気」の場合、2通りありますね。

ブライアン、どうですか?

えっと。・・・

「木気」だから、「甲」、「乙」です。

それが、何か深い意味があるのですか?

はい。ありますよ。

用神の採り方として、

採るべき「五行」を決める→採るべき五行の「干支の陰陽」を決める

と言う順番があります。

今回は、命式の中で、最も重要な日主=自星=比劫星の位置を例として見て行きますよ。

それを「扶」する=助ける用神の採り方です。

通変星で言うならば、「印星」の位置ですね。

日主=自星=比劫星が、陽干であるか陰干であるかによって、扶抑用神の「扶」である「水生木」の採り方が、少し違います。

えぇ、・・・・?

どちらでも良いように思えますが。・・・

それには、理由があります。

日主=自星=比劫星の力量によって、「身旺」、「身中」、「身弱」の3タイプがありますね。

その観点から見た場合で考えてみましょう。

身旺、身中の場合、「水気」は、何が相応しいですか?

木気の「甲」は、木のイメージなので、水気2つを較べると、「癸」の方がいいと思います。

「雨」は、木に絶対必要です。

「壬」の「海」は、水分量が多すぎる気がします。

御名答ですよ、ブライアン。

「癸」>「壬」です。

「身旺」、「身中」の方なら、「壬」、「癸」の、どちらでも構いません。

でも、出来る事ならば、やはり「木」を育てるには、「癸」の方が適しています。

この場合、通変星で言うと、

日主=自星=比劫星が、「甲」だと、「癸」は「印綬星」

日主=自星=比劫星が、「乙」だと、「癸」は「偏印星」

になります。

過度の「壬」が来ると、「木」は流され、浮いてしまいます。

この状態になる事を「浮木(ふぼく)」と言います。

日主=自星=比劫星が、「甲」だと、「壬」は「偏印星」

日主=自星=比劫星が、「乙」だと、「壬」は「印綬星」

になります。

では、「身弱」の方なら、どうですか?

「身弱」ならば、日主=自星=比劫星の力量が小さいので、弁天様の御話から

「癸」しか無いように思います。

そうですね。

本来ならば、扶抑用神では無く、「通根(つうこん):今回の場合、四柱の地支に、寅や卯が来ること」が望ましいのですが、・・・

話を戻しますが、扶抑用神で言えば、やはり「癸」ですね。それが中々、採る機会が無ければ、「壬」でも構いません。代用的な扱いになり、もし金気=官星があれば、「通関用神」的な働きをする事もあります。

けれども、「壬」の水気が強いと、日主が「癸」の方は、日主が「甲」の方よりも、更に簡単に根が流されてしまうので、より注意が必要ですね。

この場合、水気の干を通変星で言うと、身旺、身中の方と同じ配置になります。

日主=自星=比劫星が、「甲」だと、「癸」は「印綬星」

日主=自星=比劫星が、「乙」だと、「癸」は「偏印星」

日主=自星=比劫星が、「甲」だと、「壬」は「偏印星」

日主=自星=比劫星が、「乙」だと、「壬」は「印綬星」

になります。

うわぁ~~~、大変だ。

弁天様の解説を聞いていて、分かった事ですが、扶抑用神の「扶」の「水生木」でも、単に「五行」だけでは無くて、「干支」まで見ていかなければならないんですね。

他にも、注意点はありますか?

「水気」が「木気」に相生すると言っても、水気の「壬」、「癸」が、天干に来るのか、地支に来るのかによって、表面化してくるスピードが違います。

相生の効果が、直ぐ表面化し易い「天干」に来るのか、継続性のある「地支」なのかと言う事も覚えておいて下さいね。

また、その「水気」の大きさも問題です。

ほんの少しなのか、大きく来るのか、と言う量的な違いも考慮する必要があります。

例えば、大運も歳運の巡りで、干や支の蔵干が1つだけなのか、両方合わせて3つや4つとなるのかも見なければなりません。

では、最後の質問ですよ。

「水生木」は、干が来る場合、「壬」、「癸」とすぐ分かるのですが、「支」が来る場合の注意点はお分かりになられますか?

へへへ、・・・簡単で~~す。

「水気」の蔵干を持っている支ですね。

多い順から言うと、「子」、「亥」、「丑」、「辰」、「申」で~~~す。

あら、ブライアン。

それに加えて、「北方合」と「三合水局」にも注意しなくてはいけないわ。

命式に「子」、「亥」、「丑」がひとつかふたつあって、大運、歳運が巡って、「北方合」になったり、ひとつだけか全く無くても「北方合半会」が成立する場合だってあるわ。

また、「子」、「辰」、「申」がひとつかふたつあって、大運、歳運が巡って、「三合水局」になったり、ひとつだけか全く無くても「三合水局半会」が成立する場合だってあるわ。

お二人の意見を足すと、パーフェクトな解答になりますよ。

用神で「水生木」の「扶」を使うのならば、

今回は「日主=自星=比劫星」を例としてお話しましたが、

基本原則として、他の五行の通変星を用神として採る場合も同様の事が言えます。

1:「水気」の干が、陽干、陰干の、どちらを必要としているか

2:その支が持つ、水気の蔵干の中身を確認。

3:「方合」、「三合局」が成立するか否かの確認。

他にも、詳細な条件はありますが、上記の2点を押さえておけば宜しいかと思われます。

う~~~~~、大変、大変。

簡単に「用神」を見つけられないなぁ・・・・

でも、ブライアン、幸せになりたいんでしょ?

それなら、

「命式の特徴」から、用神を決定する

↓

必要とする用神の「五行」の位置=通変星の位置を確認する

↓

必要とする用神の「五行の干」は、陽か陰か

↓

必要とする用神の「五行の支」に、特殊な法則が発生していないかどうか

こうやって、順番に見ていくのが一番よ。

ほほほ、その通りですよ。

命式を読み取るのは、色々な製品に添付されている「取扱説明書」を読むのと同じ事です。

焦りは禁物です。

階段を上るように、検討を進めて下さいね。

それでは、また、お会いしましょう。